黄河在中国历史和民族认同中占据着一个独特位置。它是世界第六长河和世界上含沙量最高的河流,经常被与洪水频发和多次改道造成的巨大苦难以及历朝历代为了“驯服”它所付出的巨大努力联系在一起。不同时期的有识之士都曾意识到这种苦难的根源在于河中高浓度的泥沙——当泥沙在下游淤积导致河床抬高,就容易发生洪水或改道。

但水土流失和泥沙沉积并不完全是自然过程,而在很大程度上是人类行为的产物。黄河本身也是如此。

美国匹兹堡大学历史学教授马瑞诗(Ruth Mostern)在其2021出版的环境史著作《黄河:一部自然与非自然史》(The Yellow River: A Natural and Unnatural History)中指出,即便有历代史学家的努力,但黄河上游黄土高原上的人类活动与下游洪泛平原的洪水和治水之间的关联一直没有得到充分的理解。这部分缘于有关黄河的历史研究绝大多数聚焦于洪泛平原,那里是帝国的人口、政治和经济中心。此外,她还说,人类短暂的寿命也往往制约着我们对长历史进程的理解。十年前,她决定用自己的创新工作来突破这些局限。

她并不是一位传统意义上的历史学者,而是一个能够驾驭数据库和计算机程序对海量历史记录进行整理和挖掘,从而获得历史洞见的学者。前后耗时十年,她与同事和学生一起,利用黄河两千年来无与伦比的连续史料,建立了一个名为“禹迹数字地图集”(Tracks of Yu Digital Atlas)的信息系统,其中包含了两千年间黄河全流域旱涝灾害、治水活动、策论和资金调用的数千种记录。

凭借该系统提供的宏大空间和时间视野,她致力于“把泥沙沉积历史化”(historicise the sediment)。她想弄明白人类究竟在黄土高原上做了什么导致了洪泛平原的特定生态后果,以及朝廷所采取的相应治水措施。用她的话来说,这是一本关于黄河的“水文社会”(hydrosocial)传记,试图“把黄河看作一个整体”。

通过检视不同时代的治水思想、政策建议及其各自的命运,本书还意图提供“一个关于环境政治可能性边界的历史案例”,不禁让人想起当下的国际气候政治。

此外,在一个中国大河流域受极端天气事件影响洪水频发、水利工程投资创历史纪录,以及国家提出对黄河和长江进行“全流域治理”的时代,这本书及其整体性方法更具有现实相关性。

因此,中外对话与马瑞诗教授就这本书、她关于历史如何与现实“押韵”并为之提供启示,以及河流的本质等议题,进行了如下对话。

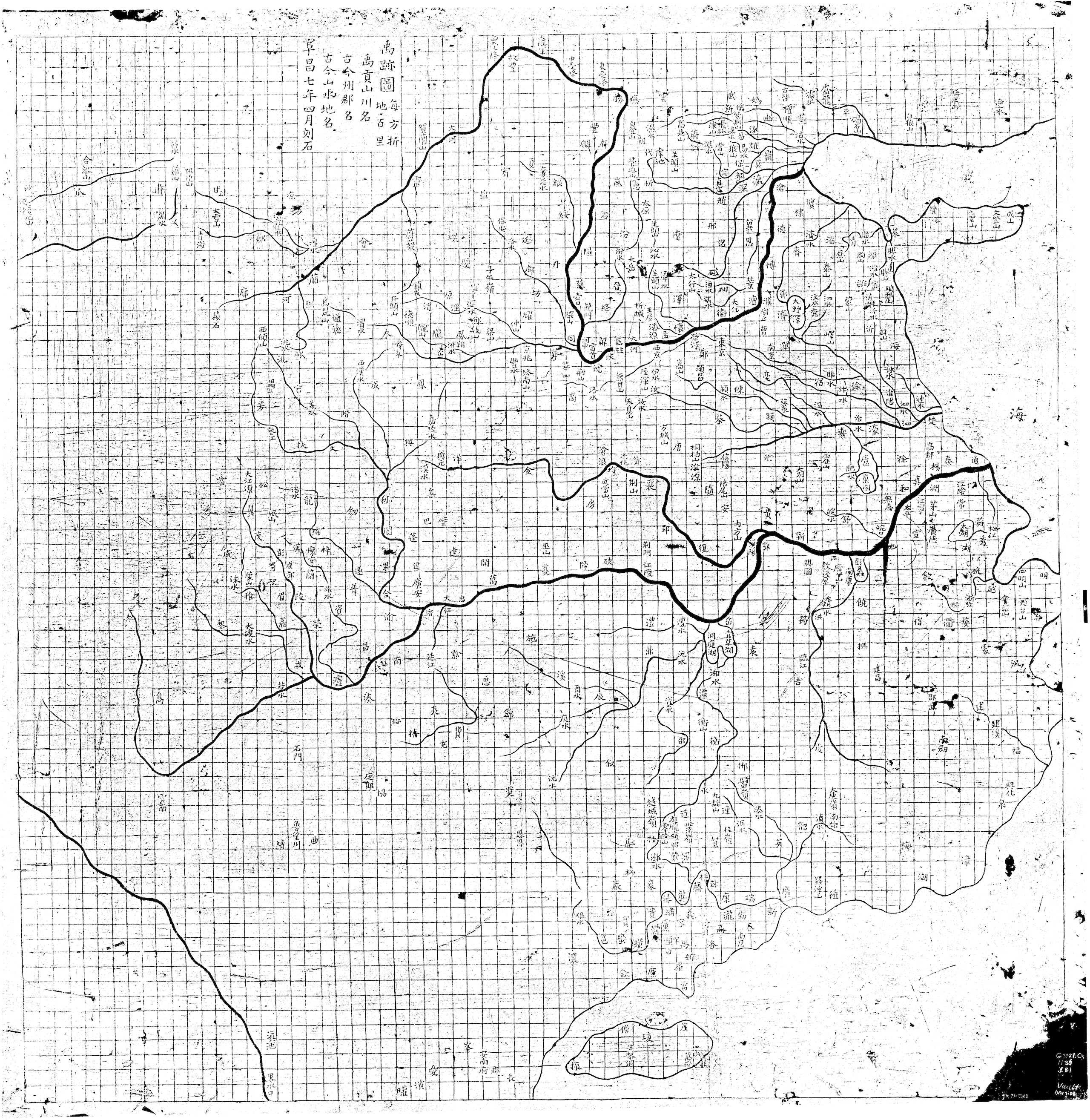

中外对话(以下简称“中”):您在导言中写道,12世纪的《禹迹图》是这本书的灵感之一,但没有解释为什么。您能否介绍一下它是如何启发您的?它似乎只是一张地图。

马瑞诗(以下简称“马”):我自从在30年前读研究生时就被这张地图吸引。它用网格辅助绘制出的非凡的精确性令我着迷。我之前从来不知道中世纪的地图能如此注重比例和精确度,并用数学的方式思考地理空间世界。当然,这也是因为河流系统在这张地图上是如此突出和准确。

这就带出了很多关于这幅12世纪如此关注历史上的水文学的地图为什么会被绘制出来的问题。当我作为一名研究生逐渐了解到更多关于大禹及其传说在宋代政治修辞中的使用的时候,这张地图一直在我意识的中心。我的第一本书《分土而治:宋朝国家的空间组织》(Dividing the Realm in Order to Govern: The Spatial Organization of the Song State)是关于宋朝的政治地理,其中也使用了这张地图。它是我的思考从政治地理转向环境史的途径之一,而大禹则是将这两种追求联系在一起的标志性人物。

中:您认为大禹的传说在塑造中国古代水利工程思想中扮演了什么角色?尽管他备受崇敬,但似乎他强调因势利导的治水思想要么被边缘化,要么只是被作为权宜之计采用。

马:最早让我对大禹感兴趣的是那种关于他以水文为基础建立了政治权威和税收制度——一种政治经济学体系——的认知。有很多年,我都以为这就是大禹故事的主旨。但是当我读了更多关于他的东西后,我意识到了这个故事中被我长期忽略的部分——他是在他父亲鲧被认为失败后开始治水的。

根据一些版本的故事,鲧治水失败的原因在于他只重“堵”,强调兴建堤坝,将治水完全视为一个大型工程问题。而禹之所以成功,是因为他首先分析地形、地势以及自然水道,然后修建了运河、水库和堤坝,通过一种顺应水势的方法对洪水进行疏导,而不是简单地试图围堵洪水。关于大禹几千年来的影响,我将其看作在隐喻层面反复发生在追随他的治水思想的水利官员和追随他父亲的治水思想的水利官员之间的一场对话。但实际上在大众文化中,人们更多把他看作一个建立了那种政治经济学、那种中央集权的治水体系的人物。并没有多少人谈论他的治水思想。

中:当黄土高原的生态条件和洪泛平原的政治要务发生变化时,有关把握“水势”的理念也发生了变化。与大禹不同的是,潘季驯把握“水势”的思想不再是关于疏导,而是“筑堤束水,以水攻沙”,用集中起来的“水势”把泥沙冲刷入海,从而可以用更清的黄河水“引黄济运”,确保大运河的通航能力。

马:我论点中的关键的一点是,我们通常认为长期存在的治水模式实际上是在潘季驯(公元1511—1595年,明朝著名水利官员,曾四任总理河道都御史)之后才出现的。事实上,他的方法只在“漫长的18世纪”期间持续使用。这一点从数据库中可以清楚地看出。这个数据库为我建立自己的论点以及同时追踪这几千年的历史提供了重要的帮助。高强度治水的时代始于潘季驯,而兴于清代。该数据库还包括文本摘录,所以可以追踪“水势”含义的历史演变。我目前的工作是让这个数据库可以被公众访问,这样不是我就是其他人可以进行这种分析。

中:您的方法取得的一项成就是,通过在一个宏大的空间和时间尺度上将事件整合在一起,从而将一些曾被其他人归因于自然气候变化等“自然”现象的灾难性事件归因于人口定居、农业扩张、战争等人类活动造成的生态退化。在这本书中是否还有其他挑战既定认知的例子?

马:我想这包括两方面。一是这本书对传统认识进行了印证。通过数据分析,我印证了谭其骧(1911—1992,中国著名历史地理学家)认为黄河曾在从东汉早期到宋代的800年时间里基本上没有发生过洪水的著名观点。

然而,谭其骧和其他人暗示,自那之后,黄河“决徙频仍”,且一直有大量的国家干预。故事就到此结束了。而我的发现是,18世纪是一个真正的反常时期。这段时间洪水发生的频率比之前晚唐到明朝期间低了很多,而治水的频率——包括建造堤坝、维护堤坝、修复堤坝溃决——则前所未有地密集。17世纪末出现了一个有趣的转折点——我把清朝的建立作为“漫长的18世纪”的开端——当时清政府为了确保大运河的通航效率,决意对黄河洪泛平原进行高强度水利管理。但这种模式只维持了大约一个世纪。意识到这一点是我的书颠覆传统认知的关键途径。人们长期倾向于认为,黄河总是消耗着大量资源,而且经常洪水泛滥,给民众造成巨大苦难。但事实上,只是到了19世纪初,随着清朝水利系统的老化,黄河才是如此。这个水利系统消耗大量资金却仍然无法防范洪水的情况只持续了几十年。我想人们经常把19世纪20-40年代的黄河当成了常态,但其实不然。

中:书中引人注目的一点是,尽管不同时代都有观察者指出上游黄土高原的水土流失与下游洪水之间的关联,但保护黄土高原作为解决洪水问题的方案却几乎从未被作为一项政策,即便不同政权为此付出了沉重的代价,有时甚至是它们自己的灭亡。为什么这类观点总是不受重视?您给出了一些政治原因,比如特定时代的行政碎片化和治水产业根深蒂固的利益,但是否还有更持久的原因?

马:这是另一个我认为还有待更多研究的领域。我在书中提出的看法基本上是一个简单的路径依赖问题——一旦黄土高原被用于集约化农耕或成为重大军事冲突的地点,你能做什么?你不能对数百万人说“对不起,你不能再在这里种田了”,对吗?这是行不通的。洪泛平原也是如此,从金、南宋、元到明,都本可以或多或少采取不鼓励人口密度增长的政策,但那并没有发生。鼓励人口密度增长的政策通常是条单行道。一旦有了大量人口,你就再也回不去了。

正是在这一点上,我认为需要意识到清王朝在很多方面都是一个反常,不仅是在黄土高原上——那里的土壤侵蚀程度是前所未有的,也是在洪泛平原上——那里的人口增加了一倍甚至两倍。你把那些人放在哪里?你必须让他们有栖身之地,这意味着你必须控制住河流,让更多的人在平原上定居。与此同时,由于政策鼓励人们从河北和山西迁入陕西,你还必须鼓励人们在黄土高原上定居、耕种和砍伐森林。因此,我同情朝廷做出的一些决定,它们在某种程度上导致环境变得不可持续,但也让数百万人得以生存。

这在某种意义上似乎是个简单的故事,是吗?毁林越多,洪水越多,一个衰落主义(declensionist)版本的环境史故事——事情越来越糟。但我在书中也呈现了在元代和明末,黄土高原上的人口也出现过一定程度的减少。所以我试图让这个故事更复杂些。高原上曾有过重新造林和植被再生的时期,洪泛平原上也有过不那么高强度治水的时期。在大时间跨度下,政策、人口、地缘政治和气候境况以复杂的方式发生着变化。

中:一些帝国时代治河的问题直到今天仍然存在,例如行政碎片化导致地方政府争夺对水资源的控制权。鄱阳湖上拟建的水闸和宁夏与甘肃之间拟建的黄河黑山峡水利工程似乎就是这样。那么,从历史中我们可以吸取什么经验?

马:这是个好问题。你举的例子正是我想要说的。国家总是像国家那样行事,也就是说,国家总是会下达大规模的政令,但也总是有这样或那样的地方官员,他们的工作是在上层政令的约束下行事,同时被自身利益驱动。在自上而下的政策、自下而上的对政策的抵抗,和自下而上的为了使政策能在地方语境中运作之间,总是会有内在的摩擦。这在任何时候、在世界上的任何地方都是这样。

另一点是,我非常怀疑大规模工程干预能否在超过数十年之后仍然保持成功。我认为像调水或者大坝等大型工程项目,尤其是在我们当下这个气候变化的时代,它们可以奏效一段时间,但不可能永远成功。

或许这并没有错。人们可以认为这是失败,为此悲观。但在某种意义上,这也可能意味着成功。在任何特定的时候,根据所存在的那些政治和技术可能性,面对试图解决的问题,人们会巧妙地想出能够维持一段时间的解决方案来。我认为这种乐观的看法也是我的书传递的一种寓意。

中:感觉书的后记部分对人类世中人类对自然的控制抱肯定态度,尽管历史本身相当令人沮丧。您能就这个观点展开谈谈吗?似乎您认为我们可以对控制的后果进行控制,而且这是唯一的出路。对吗?

马:嗯,差不多。我认为在我引用的伊丽莎白·科尔伯特(Elizabeth Kolbert)的那篇文章中,非常打动我的一段文字是说历史学家和其他评论家曾经谈论对自然的控制,而现在,我们所能谈论的只是控制对自然的控制。在这本书的开头我还引用了爱德华·伯廷斯基(Edward Burtynsky)的一句话。他是一位影响过我的杰出的景观艺术家。他说,再也没有壮丽的自然了,我们这个时代还有意义的事是展现我们为了追求进步如何大刀阔斧地改变了自然。这就是我在书末引用科尔伯特那句话想说的——当人类已经不可逆转地改变了自然,让自己成为这种新景观中最活跃、最有活力的行动主体的时候,我们接下来做什么?

河流和人类都是不安分的的地理景观要素,但它们的兴趣并不一致。

所以,这并不是说控制自然会完美地奏效,而是说我们不能抛开对自己所作所为的责任。还有一件事我们还没有谈到,那就是中国对黄土高原的植被恢复。大量土地被退耕还林,这是一件非常积极的事。不过,如果你去过陕西,或者看到过那些新造林的图片,就会发现一件很有趣的事情——它们看起来完全不像原始纯净的自然,而是一行行的树和一格格的苗木,而且都是同一种树。这不是在创造有机的森林,而是在创造一种可以控制水土流失和吸收二氧化碳的地理景观。这就是我引用科尔伯特的话的意思。我们并不是在用陕西再造林倒转时光,我们不是把它变回某种前人类景观,而是在控制着对自然的控制。

中:但时至今日我们仍然有大洪水。2020年南方地区遭受洪灾,去年黄河流域遭遇洪灾。有时我们称它们是“千年一遇”。一方面,我们的工程技术能力有了长足飞跃,而另一方面,老问题依然存在。

马:这确实是一个全球性问题。我想到了美国的密西西比河,它也持续泛滥,曾在20世纪30年代发生过大洪灾,几年前也爆发过一次。部分原因是河水总往低处流。河流附近的土壤总是非常肥沃。河流能把东西从一处移另一处。而人们喜欢这些。人类希望靠近水,靠近交通路线,靠近肥沃的土壤。而如果没有人类的活动,河流总是不断沉积,改变河道,从这里挪到那里。

我在书的开头就提出了这样一个观点——我们总把河流看作是水道,但河流不是水道。我们人类绘制地图,比如《禹迹图》,在地图中河流被描绘为水道。但如果你把河流看作复杂生态系统的动态组成部分,其本质是关于重力将物体从高处移往低处——不仅是水,还有一切被水裹挟的东西——那么(就会意识到)河流永远都会泛滥。这就是河流的本性。这不是说人类只能扮演被动的角色。人类可以做很多很多事来管理这种风险、来决定定居模式或采取工程手段等等。但如果把河流的能动性,把水和重力放到特定的地形上,河流永远都会泛滥。

在某种程度上,这并不仅仅是关于黄河或帝国时期。我在撰写这本书的过程中明白了一件事,世界上任何一条大河都是不安分的。它们改变路线,并不都是每一季、每一年或每一个世纪都占据同一条河道,尤其是当人类成为地理景观主体(landscape actors),当我们加快上游水土流失速度的同时在下游锁住河流的时候。河流和人类都是不安分的的地理景观要素,但它们的兴趣并不一致。

之所以采用全流域方法,一个原因是它不仅让讲述一个社会史和政治经济学故事成为可能,它也让我们更好地理解究竟什么是河流。

马瑞诗的《黄河:一部自然与非自然史》(The Yellow River: A Natural and Unnatural History)于2021年9月由耶鲁大学出版社出版。

翻译:奇芳