在中国环保圈里,民间环保组织公众环境研究中心(IPE)这几年的发展有些与众不同。有人戏称它已经成为一家领先的科技公司。

“确实,过去这几年,我的同事中出现了越来越多的程序员。环境和气候大数据的采集和应用,需要强有力的技术团队才能实现。”IPE主任马军说。

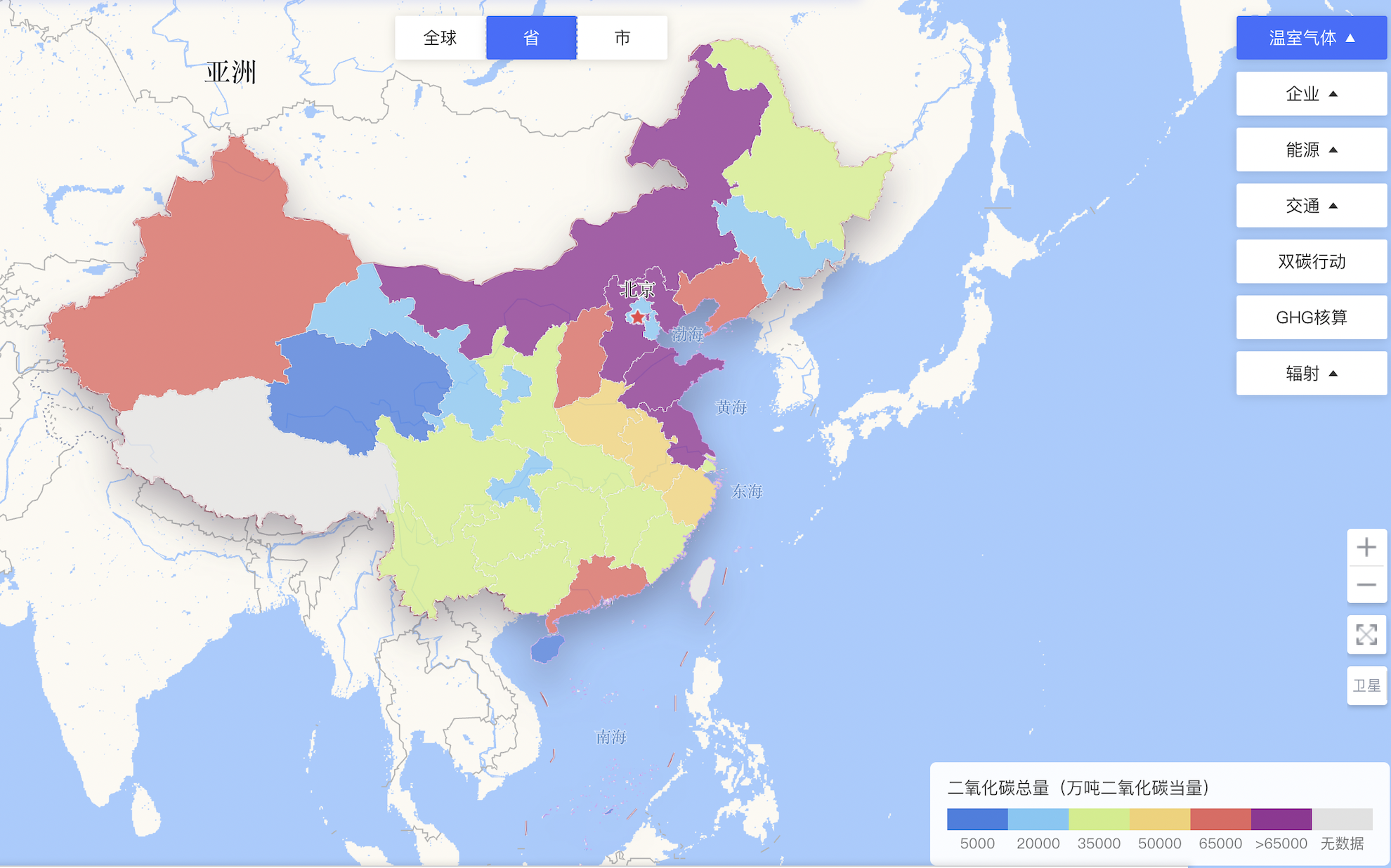

马军向中外对话展示了他的机构所开发的手机APP“蔚蓝地图”。打开它的“双碳”界面,中国各省、市根据二氧化碳排放总量的不同,在地图上呈现不同颜色。哪些地区比较高碳,一目了然。

随着应对气候变化被中国提上显要议程,像IPE这样的中国民间环保组织也纷纷参与到气候治理中来。这些民间组织曾经在中国雾霾治理中大显身手,积累了丰富的经验,但当战场转换到看不见的温室气体排放,它们发现以往的工作模式已经无法有效回应气候变化问题。相比曝光和监督看得见的空气污染,推动降碳需要这些民间组织寻找到新的“抓手”,并更系统性地参与企业和经济的转型。

雾霾退场,“双碳”升温

在2020年之前的将近十年间,推动空气污染治理一度是很多像IPE这样的中国民间环保组织的工作重心。

2011年冬天,美国驻华使馆的空气监测设备显示造成雾霾的主要污染物PM2.5浓度一度达到惊人的522微克/立方米,并标注为“有害的”(hazardous)。与之形成鲜明对比的是,政府的官方数据显示北京的空气质量仅仅是“轻度污染”,这引发民众质疑,并启动了未来多年围绕雾霾治理的舆论浪潮。民间环保组织在北京、上海、武汉、广州等多个城市发起了“我为祖国测空气”活动,呼吁政府公布PM2.5数据,并将PM2.5纳入国家空气质量标准。不少市民开始自己购买仪器监测空气质量。

这场由空气污染点燃的民间环保运动,导致了可能是中国史上最快的国家政策出台——在不到两个月的时间里,修订的《环境空气质量标准》采用了世界卫生组织标准,将PM2.5纳入空气质量监测指标,各地的环保部门都做出了建立监测点等相应的举措。标准出台后的次年,国务院印发《大气污染防治行动计划》(2013),对PM2.5浓度下降提出了具体目标。

在这段空气污染治理“风起云涌”的时期,IPE所开发的“污染地图”(“蔚蓝地图”的前身)APP提供了一个可以查看338个城市的空气质量、河流水质、污染源等信息的平台,公众可以实时查询工厂的废气、废水排放数据和上传自己拍摄的污染水体图片,并以此为依据向当地环保部门举报。这款软件通过中央电视台记者柴静制作的引起轰动的空气污染纪录片《穹顶之下》的传播而迅速“蹿红”,引发全民下载热潮,其服务器甚至一度瘫痪。

在公众压力和强力政策驱动下,中国在2013年设定的阶段性空气污染治理目标在2017年全部得以实现。2018年,中国颁布新的三年行动计划,继续治理雾霾。2021年,北京PM2.5年均浓度降至33微克/立方米,首次低于35微克/立方米的国家标准,与2013年相比下降了63.1%。全国平均PM2.5水平也从2013的72微克/立方米下降到了2021年的30微克/立方。生态环境部部长黄润秋在今年9月的新闻发布会上表示,中国的空气质量已经发生历史巨变,中国成为全球大气质量改善速度最快的国家。

随着雾霾问题的逐步解决,中国面临的主要环境议题也在悄然转换。治理空气污染的显著成就和随之而来的能源、工业结构调整让中国领导层看到了用环境议题引领经济转型的潜力和提升中国国际环境领导力的机会。2014年末,在习近平主席和奥巴马总统的联合声明中,中国首次提出将在2030年左右实现碳排放达峰,为2015年《巴黎协定》的达成铺平了道路。2020年9月,习近平在联合国大会上进一步宣布中国将在2030年之前使二氧化碳排放达到峰值,并力争在2060年前实现碳中和的目标(“双碳”目标)。专家指出,“双碳”目标为中国提供了一个实现能源环境与社会经济系统性变革的引领性指标。一时间,“碳中和”成为民间热议、企业追逐、政策频出的热门议题。

失去的抓手

从空气污染到气候变化,显性的问题越来越少,而深层次的监管、产业结构问题对民间环保组织的专业性提出了更高要求,过去的经验正在接受新形势的考验。

“当年‘我为祖国测空气’后,中国建立了一个庞大的监测网络,实时发布PM2.5和臭氧这些主要污染物的信息,并在全球首次大规模实时发布企业在线监测数据。我们开发‘蔚蓝地图’也是希望可视化地去呈现企业排放的这些数据,通过社会监督推动环境法规得到执行。”马军说。

“蔚蓝地图”的“微举报”模式,让公众的环保诉求直达地方环保部门,从而督促环保部门出面要求排污企业进行整改。 在那几年,像IPE一样通过曝光污染促进治理的民间组织,还有草根环保组织绿行太行。这家只有四名全职员工的民间组织,一度被河北的钢铁企业视为“麻烦制造者”。在早期实地调研过程中,绿行太行与企业产生了不少的正面冲突。负责人李飞曾经曝光了当地钢铁企业上百个烟囱浓烟滚滚的壮观景象。

“早期的举报收效不是很理想,但随着政府出台钢铁行业污染治理措施,我们曝光了企业生产过程中管理不善导致的大气污染问题,终于得到了河北省、市级政府部门和企业的积极回应,企业以书面正式回应的方式给出了问题整改的具体情况,并邀请我进厂参观座谈。”李飞说。

然而随着中国城市的天空在近几年迅速变蓝,“降碳”成为新的重点,民间环保组织难以依赖针对雾霾所形成的监督策略。

“如果一家企业的主要空气污染物二氧化硫超标了,我是能看到的,因为有监测。但是二氧化碳的在线监测还没有建立起来,当下你是不知道它排了多少的。” 民间环保组织自然之友的总干事刘金梅说:“双碳目标对于NGO很大的挑战性在于我们更难‘看到’问题了。”

诞生于1993年的自然之友,是中国成立最早也最有影响力的民间环保组织之一。过去十年来,自然之友通过法律手段起诉多家污染企业,迫使对方治理污染。

“从NGO的角度,过往主要做的是末端监督,也就是对于企业排污是否达标的监督。”自然之友总干事刘金梅说。“但是到了气候变化这件事情上,单从末端发挥监督作用,已经无法回应新的问题了。”

寻找突破口

对IPE来说,“新的问题”就是如何收集碳排放信息并让其发挥作用,促进气候治理。“蔚蓝地图”就像一个民间的公共环境数据库,这些环境数据来自5000个数据源,主要采集自生态环境、水利、海洋、安监、气象等部门官方平台和企业信息披露平台。目前,数据库跟进的企业已逾 1200 万家,监控的各类环境、企业数据达 60 多品类。

需要从过去点状地思考问题,转变为理解整个系统性的问题,甚至行业性的问题,才有可能找到突破点。刘金梅,自然之友总干事

在《巴黎协定》和《格拉斯哥气候协议》等多边气候框架的基础上,越来越多的企业公开做出气候和环境承诺。据联合国统计, 全球已有270家公司(总市值超过3.6万亿美元))签署了“企业雄心助力1.5℃温控行动”的承诺。IPE也适时推出了“企业气候行动”指数,引导和激励中国企业主动核算、披露碳排放信息和设定减排目标。

“如果企业既设定了目标又有信息披露,公众就可以监督它到底有没有达成目标,距离达成目标有多远。我们的指数也在评价企业的减排行动在行业内处于什么样的水平,是出类拔萃还是远远落后。” 马军说:“这些指数的评价和排名会有相当的力量。此前我们发布的多个指数和排名,得到了地方政府和大型企业的关注,其中绿色供应链指数已经推动20000家供应商企业整改或披露。”

今年10月,IPE与环保组织绿色江南合作,对中国30家钢铁行业上市公司公开披露的信息和数据进行收集分析,从治理机制、测算披露、碳目标设定、碳目标绩效等维度,结合无人机航拍调研,对企业的环境表现和气候行动进行了打分和排名。部分上市钢企已经主动开展环境信息披露并公布整改措施。

尽管取得了一定的成效,企业端的碳排放数据获取却一直是个难题。中国对于企业的碳排放信息披露制度刚刚起步,大部分碳排放信息为企业自愿披露,只有在碳市场进行交易的企业被要求强制披露碳排放数据,而碳市场覆盖的范围仅局限于电力企业,大量具有相当排放量的企业碳数据无法获得。即使是在碳市场内,企业的信息披露也不完全。据IPE的一份最新报告显示,中国碳市场第一个履约周期的 2162 家企业中,有 347 家没有完成披露。

李飞在申请河北省钢铁行业的产能有关信息公开时,也遇到了阻力。

“本来这个信息是可以主动公开的,但是我们在河北申请信息公开的时候,收到的都是不予公开的答复。河北作为中国钢铁产能第一大省,可能会涉及到一些影响地方稳定的因素,所以不公开。”

“我们这一年基本上就是在碰壁的过程中,”刘金梅也坦诚,“我们申请披露的涉及企业节能审查和能耗的信息,基本上都被以商业秘密为理由驳回了。信息不披露出来,就很难看到企业在执行层面是怎么做的。”

转变的模式

除了信息和数据获取的障碍,气候领域的工作对民间组织的整套思维模式都提出了新的课题。

“[双碳目标]需要我们从过去点状地思考问题,转变为理解整个系统性的问题,甚至理解行业性的问题,才有可能找到突破点,这对于民间组织来说是非常大的挑战。”刘金梅说。

对绿行太行的李飞来说,这意味着从单纯盯着企业的排污,变成监督甚至帮助企业实现低碳转型。“以前基本上这个(污染)问题曝光出来就能解决,但现在不是这样了,你需要去有更多的技巧与企业和政府达成更多共识,让他们去更好的去落实这些政策,而不只是发现问题。”李飞说。

李飞所在的河北省是中国的钢铁大省,钢铁产量已经连续20 年位居全国第一,而钢铁行业是中国仅次于电力行业的第二大工业碳排放源。有长年做环境调研和污染防治积累下来的经验,加上对本地高污染高耗能企业的分布了如指掌,李飞很快就找到了新的工作切入点。他发现,尽管2012年起,国家跟地方就陆续出台了各种压减产能的政策,但是河北省的钢铁行业经过10年的产能压减,钢铁产量反而变得越来越高了。

“削减了1.2亿吨的产能,却涨了8000多万的产量,这是不合理的。”李飞说。“我们就开始研究去产能的过程中到底哪里出了问题。”

绿行太行一边梳理政府部门已公布的产能置换数据,一边继续申请公开当地钢铁行业关停高炉、转炉设备的信息,同时还利用本地优势,通过现场调研来掌握企业生产状况和环境治理状况,最终形成了一份河北省邯郸市钢铁行业压减产能工作进展的观察报告,递交到了工业与信息化部、国家发改委和河北省人民政府。很快,两家河北钢铁企业作出了积极回应,对高炉进行了拆除,并且说明了产能退出的情况和进展。

在沟通过程中,李飞发现,在“双碳”目标大背景下,企业和地方政府都有意愿在减污降碳上做出努力,但要借助外界的力量来克服困难。“我们会持续地把我们的观察反馈到他们,及时分享他们行业低碳转型的实践和前沿的政策动态,这是增进共识和开展行动的基础,”李飞说。

在自然之友,原先针对污染企业进行的公益诉讼在面对更复杂的气候类案件时也遇到了困难。它针对国网宁夏电力公司弃风弃光的诉讼经历了6年时间,至今还没获得结果。按照《可再生能源法》,电网企业应全额收购其电网覆盖范围内的新能源发电量,但宁夏电力在2015年起的一年半时间内,弃风弃光总电量达到33.6亿千瓦时,“浪费”了大量清洁能源。

与污染类案件的停止侵害和赔偿诉求相比,弃风弃光问题涉及发电、输电、配电、供电、用电,这是一个相当长切复杂的链条,通过打官司要求电网企业增加可再生能源消纳难以奏效。刘金梅指出:“中国目前环境公益诉讼的思路还是从侵权出发,要求要有损害结果或者是有重大的危险,这其实并不适应于气候诉讼。”

逆风

中国民间组织是否能有效参与“双碳”进程,也取决于这一进程本身是否持续受到政府和社会的重视。

“目前全球正面临着能源供应紧张、市场动荡、地缘政治紧张加剧等多重挑战,包括中国在内,各主要经济体都将能源安全、粮食安全和供应链安全作为关注重点,导致2021年碳排放大幅反弹,全球气候进程正遭遇逆风。”马军表示。

受全球市场波动和新冠疫情的影响,中国的经济增速也出现了放缓迹象。“双碳”目标带来的有利于民间组织参与的趋势是否能够继续,前景并不明朗。清华大学社会学系副教授晋军博士多年研究环境社会学和转型社会学,对中国民间环保组织的成长和变化有深入观察。

中国民间环保组织面临的最大挑战是合法性问题。晋军,清华大学社会学系副教授

晋军说:“参与到气候变化和其它环境保护议题当中的民间环保组织,它们面临的首要问题是要解释自己的工作对于国家的目标非常重要。”

晋军认为,中国民间环保组织面临的最大挑战是合法性问题。近些年,这个挑战随着中国政府对环境保护的重视和“双碳”目标对全社会的带动作用,已经逐步有所缓解。但在当前经济因素和国际局势的“逆风”叠加之下,民间环保组织可能面对更大的工作阻力,因为政府可能会更倾向于保持经济稳定和维护能源安全。

尽管面临全球环境气候治理失焦的“寒冬”,但IPE的马军认为中国的双碳目标依旧给民间环保组织提供了一个通过参与气候行动来推动能源和产业结构调整的政策窗口。

“实现双碳目标是一个近40年的进程,这个过程需要政府、企业、公众等社会各界更深度地去参与。民间环保组织可以借鉴前期在污染防治上的成功经验,通过降碳和减污协同增效,带动环境质量进一步改善,实现绿色低碳发展,这是我们未来的期待。”马军说。